なぜ生成AIはビジネス現場で使われづらいのか?

セキュリティリスク(情報漏洩)の不安

生成AIは便利な反面、「社内情報をAIに入力して漏洩したらどうするのか?」という不安があります。クラウド型AIは学習に使われるリスクもあるため、慎重な企業では使用が制限されがちです。

社内ルール・コンプライアンスの壁

多くの企業ではAI利用に関するガイドラインが整備されていなかったり、「社名や顧客情報は入力禁止」などの制限があります。これにより業務への導入が進まないケースもあります。

「使えるけど、使ってはいけない」ジレンマ

AIの活用によって業務は効率化できると分かっていても、「リスク回避を優先するあまり現場に浸透しない」ジレンマが起きています。

セキュリティ対策を踏まえた生成AIの安全な使い方3選

1. 機密情報はAIに入れない

顧客名・社名・売上データなどの機密情報は一切入力しないことが基本。AIには一般化された情報だけを与えましょう。

2. 汎用構造はAIに任せる

AIには「型」や「構成案」「ひな形作成」など、抽象度の高い作業を任せ、具体的な中身はあとから人間が手入力するスタイルがおすすめです。

メールでいえば導入とけつだけを作成してもらう。資料であれば見出し構成案だけつくってもらうなど

3. 最終仕上げは人間が行う

AIの提案をそのまま使うのではなく、「下書き」として活用し、最後は人間が内容を確認・編集することで、精度と信頼性が高まります。

ChatGPTを使ったセキュアな業務効率化の事例紹介

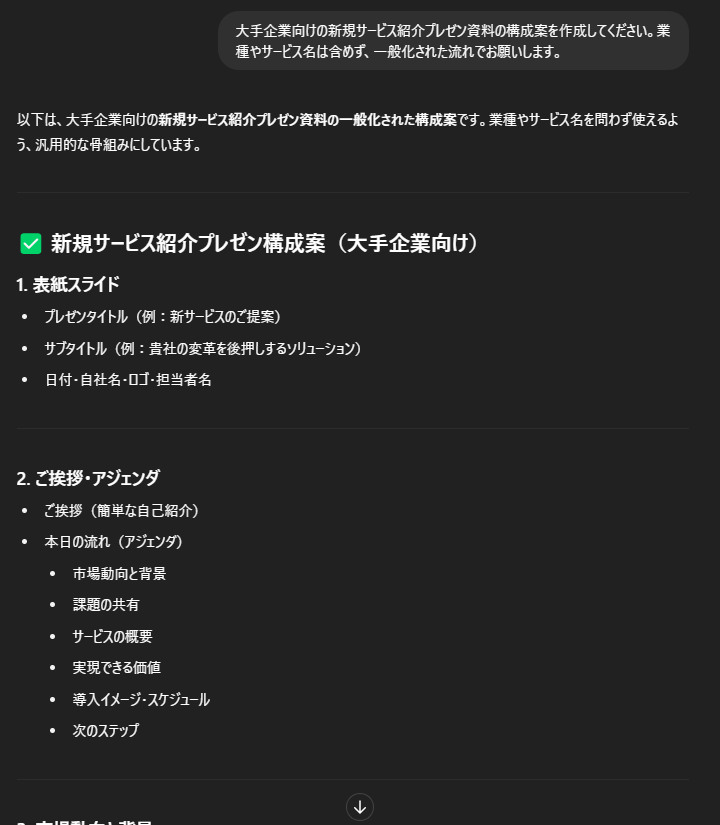

プレゼン資料の構成案作成

AIに「○○業界向けの新サービス紹介プレゼンの構成案を作ってください」と指示し、見出しや流れだけを出力。社名や商品情報は最後に手入力することでセキュリティを確保。

営業トークの流れ・導入部分をAIで生成

顧客との初回商談で使える「会話の導入文」「ヒアリング質問例」をChatGPTで作成。相手の名前や会社名は入力せず、汎用的なトーク例にとどめる。

商品企画のネーミング・キーワード抽出

AIに「○○な商品の名前を10個提案して」「この商品から連想されるキーワードを出して」と依頼し、企画初期段階のアイデア出しに活用。内部情報は入力せず、属性・特徴などで指示する。

入力データを抽象化するテクニック

たとえば「2024年向けの飲料新商品」の場合、”大手飲料メーカー向けの季節限定商品”と抽象化すれば、AIへの入力リスクを抑えつつ、イメージに合ったアウトプットが得られます。

情報漏洩を防ぎながらAIを活用する具体的テクニック

ChatGPTに社名・商品名を入れないで構成を作る方法

プロンプト例:

「大手企業向けの新規サービス紹介プレゼン資料の構成案を作成してください。業種やサービス名は含めず、一般化された流れでお願いします。」

このように、具体名を出さずに構成やパターンを出してもらえば、安全に活用できます。他にも資料の枚数や製品の説明などを箇条書きで入力することでより用途に合った内容が出力されるのでより便利に使う事ができます。

「あとから手で入れる」前提で活用する設計術

AIは“土台づくり”として割り切り、詳細データや社内資料は必ずあとから手動で追加する。これにより情報漏洩のリスクを回避しつつ、大幅な工数削減が可能です。

社内マニュアル作成やテンプレ構築にも活用できる

定型業務のマニュアル、社内FAQ、議事録フォーマットなどはAIに任せやすい部分。入力情報に気をつければ、効率化と安全性を両立できます。

まとめ|生成AIはセキュリティを守ればビジネスの武器になる

「使いどころを見極める」視点が重要

生成AIは万能ではありませんが、使い方を工夫すれば十分に安全かつ効果的な業務支援ツールになります。

生成AIは“人の手を支える道具”としてなら超有能

AIは「作業を肩代わりしてくれる優秀なアシスタント」。最終判断を人間が行えば、クオリティと信頼性の高い成果物が得られます。

今後は“セキュリティを守りながら使う設計力”が問われる

大事なのは、AIを避けることではなく、“安全に使える形にする設計力”。この視点があれば、誰でも業務にAIを取り入れられます。

ドキュメント生成AIセキュアに使って業務を効率化しよう

コメント